不確実性が高まる時代では、これまでにない新たなイノベーションを作っていくことへの難易度が高くなってきています。そこで注目されているのが、まだ見ぬ未来の新しい価値を生み出すための探索手法である「未来洞察」の考え方です。ダイキン工業でも、数年先の未来を見据えた事業テーマを構想するため、未来洞察を取り入れたプロジェクトを実施。そのプロジェクトを企画したダイキンデザイナーの濵とパートナーとして伴走いただいたグッドパッチの遠藤氏がワークショップを中心としたプログラムについて語ります。

世の中にない新たな価値を生み出すための探索手法「未来洞察」

遠藤:

2018年に経済産業省や特許庁から出された「デザイン経営宣言」や、DXの流れなどを背景に、日本でもビジネスにデザインの手法や思考を活用する動きが活性化してきました。

弊社グッドパッチは、創業以来UI/UXデザインを強みに、さまざまな企業のデザインパートナーとして伴走させていただいていますが、イノベーション創出に課題を抱える企業様からのご相談が非常に多いのが実態です。

「VUCA※の時代」と呼ばれて久しいですが、ビジネス環境だけでなく、世界情勢や気候変動など、地球規模で不確実性が高まっているこの時代、企業においてこれまでにない新たな価値を創出すること、イノベーションを起こしていくことの難度がますます高まっていると考えています。

※VUCA「Volatility(変動性)」「Uncertainty(不確実性)」「Complexity(複雑性)」「Ambiguity(曖昧性)」の頭文字を取ったもので、物事の不確実性が高く、将来の予測が困難な状態を指す造語

濵:

こうした社会の変化の中で注目されている手法が「未来洞察」です。未来の社会や暮らしに対する変化の兆しを集め、仮説を立てていく手法のことで、世の中にない新しい価値を創出していくことができる手法として多くの企業で活用されています。そうした動きの中で、デザイナー自身が主体的に社会動向、経営情報、技術情報やそれら課題を収集して分析、仮説を立てていく動きは必要になると考え、この手法にトライしてみようと今回のプロジェクトが立ち上がりました。

未来の価値創造の重要性を説くことや思考プロセスを正しく習得すること、加えて、アウトプットの質を上げるためにグッドパッチ様への協力を依頼しました。

遠藤:

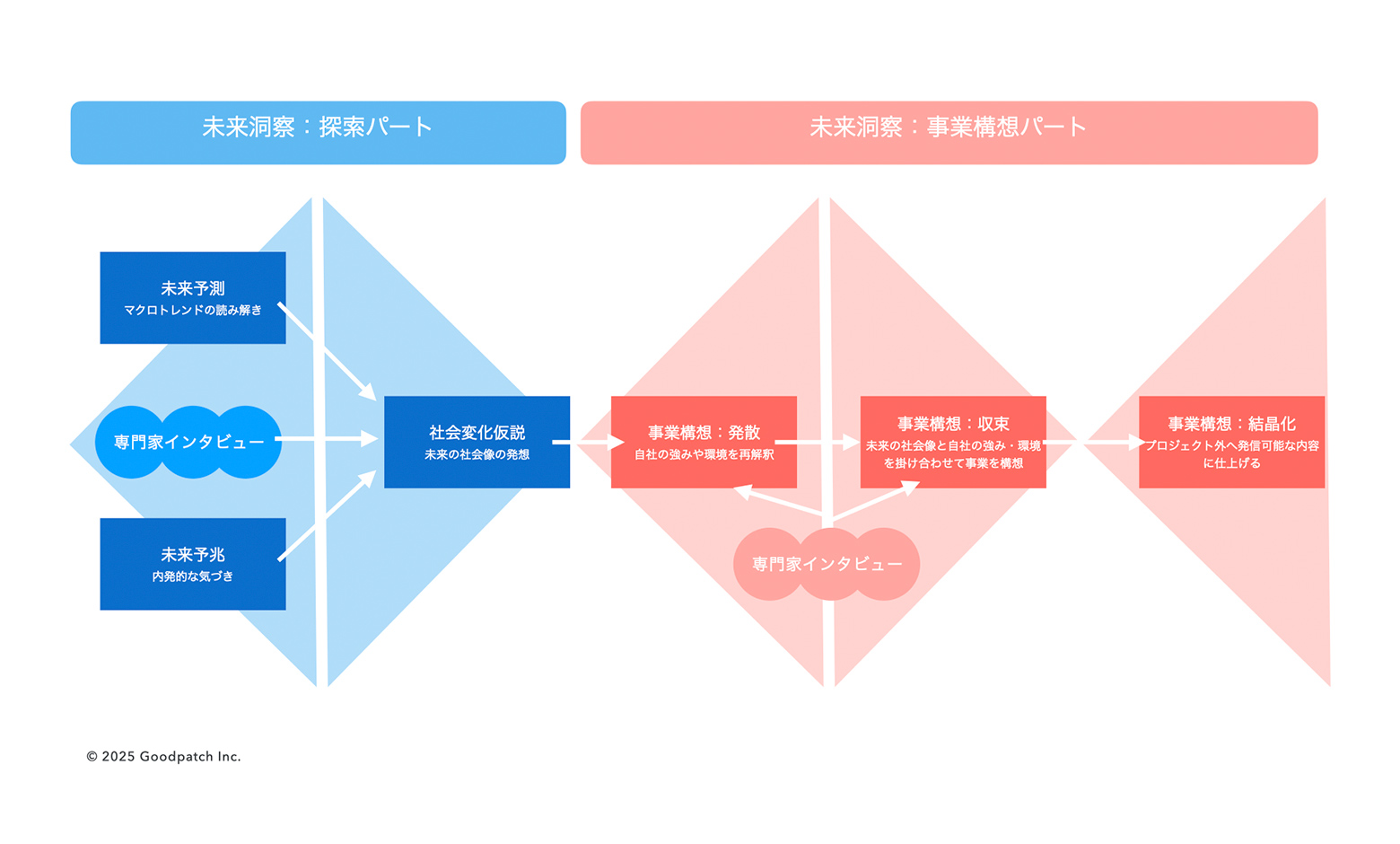

ご紹介ありがとうございます。今回のプロジェクトでは、広く未来の兆しを感じさせる事象を集め、ダイキン様のビジネス視点と組み合わせながら、近未来の事業テーマを立案するために未来洞察の手法を用いました。オーソドックスな未来洞察の手法に倣いながら、前半と後半で異なるアプローチを実施しています。前半は、参加メンバー自身が集めた未来の兆しを元にそれぞれの視点や経験に基づくアイデアを重視して、未来の社会を想像する内発的なアプローチを取りました。正解がない未来のデザインにおいては、あり得る未来の可能性だけではなく、ありたいと思える未来を起点にすることも重要だと考えています。一方後半では、ゴールに設定した未来の事業テーマ提案として納得感のあるものにするために、ダイキン様の強みをワークショップ形式で改めて考えた上で、想像した未来の社会で実現したらどうなるかを捉え直すアプローチにしています。

この文脈と、さらにはビジネスモデルとしての基本要素を加えたことで、想像力を大きく膨らませた未来像であったとしても「これなら未来のダイキンなら確かにありうるかも」と、プロジェクトの参加者が自分ごととして考えられる内容に仕上がりました。

未来を正確に予測できない以上、デザインの対象が未来の時間軸になったとき、生まれるアイデアやビジネスモデルは正解と言い切れるものではありません。しかしながら、社会やそこに暮らす人のことを考え、その世界における企業の役割を想像し、すぐに答えを求めるのではなく世界観からしっかりと考えていくことは、顧客体験を重視しながらビジネスデザインの支援をしてきた弊社ならではのこだわりかもしれません。

ダイキンデザインの未来洞察プロジェクト本格始動

濵:

今回のプロジェクトのゴールは2つあり、1つ目は、未来洞察のプロセスをダイキンデザイン全員が体感すること。2つ目は、デザイナーの視点で新たなアイデアを検討することでした。

遠藤:

テーマをお伺いした際に、ダイキン様のデザイン部門ならではのアプローチとアイデアで取り組みたいというスタンスに強く共感しました。プロダクトやサービスを考えながら作り、作りながら考えることができるデザイナーの思考法は、正解のない未来を考える上でユニークな提案ができるはずです。

そこでまずは、デザイン部門ならではのプロセスを前提にすることに重きを置きました。マクロトレンドを読み解き、構造的に理解する「予測」のワークと、個人の好奇心を存分に発揮しながら社会の視点で仮説化する「予兆」のワーク。個人ワークをベースにこれらを並行して行い、さらにはワークショップでの対話の価値も活かせるように心がけました。普段はプロダクトデザインを筆頭に、特定された対象のために協働するメンバー同士ですが、未来に対してどのような期待や不安があるのか、また社会の予兆をどう捉えるかなどは個人の価値観によって様々です。グループワークでは視点の違いが生まれそうな人選を行い、他者の視点から刺激を受けたり、アイデアを深めるような体験ができるように設計しました 。

もう一つは、納得感の醸成を大切にしました。繰り返しになりますが、未来志向のデザインは必ずしも正解を導き出せるものではありません。参加者の側でも「私たちは何をしているのだろう」と迷う場面も少なからず想像されます。だからこそ、プロセスごとの意味、ステップとしてのつながりなどは丁寧に繰り返しお伝えしました。同時に、自由な発想やアイデアを尊重し、受け入れ合うような空気づくりにも力を入れました。

また、納得感の醸成はプロジェクト外の方に向けたポイントでもあります。アウトプットとして目指した未来の事業テーマ立案は、当然プロジェクトで同じような探索や対話を経験していない、他事業部の方に受け取ってもらう必要があります。プロジェクトの内側のナラティブが強ければ強いほど、外の方との経験の差ができてしまい、それが評価や受容性の障壁になることもあります。今回のプロジェクトでは、豊富な経験と知見をお持ちの専門家インタビューを取り入れました。正解がない、正確には予測できないとはいえ、未来の可能性を見据えて日々研究や探索、あるいは先行的に技術やサービスの実践に取り組まれている専門家のお話が、プロジェクトのインスピレーションとして背景にあることで、不確実な未来に向けたアイデアに説得力を持たせる狙いもありました 。

リアルな現場を実態できた専門家インタビュー

濵:

実際のインタビューでは、遠藤さんを中心としたグッドパッチメンバーに主導いただきながら参加となりました。プロジェクト前半でのインタビューはアイデア発想のためのインスパイア情報として取得すること、後半は検討が進んだアイデアについて専門家へあててみることも目的です。自分自身が実体験していない未知の分野での体験を伺う場面では、その環境を実体験された専門家から、生の声で直接お話を伺うことができたことは大変貴重でした。お話自体に説得力がありましたし、パブリックイメージとは違うリアルな現場を知ることができたのが印象的でした。遠藤さんからは、どのように話を展開していけばお互いの熱量が高まり、本音を引き出せるのかというスキル面でも参考にさせていただきました。

遠藤:

専門家の皆さんは体験されているだけではなく、体験されたことをご自身の中での内省をすごくされていると感じます。事象としてのご経験や知識を線で結ぶような理解をされていて、どのあたりに注目し、どのように捉えれば良いのか、未来への視点を授けていただけるので、一次情報以上の価値がありましたね。

もちろん専門家の見解や経験は絶対的なものではありません。ダイキンデザインの皆さんは「あの方が言っていたからこうだ」という使い方ではなく、「あの方はこう言っていたけど、こういう可能性もあるよね」と、最終的な未来の事業テーマを立案する段階で、チームに共通の文脈として取り入れながらも自分たちなりのアイデアにすることを忘れていなかった点も良かったです。さまざまな情報や素材を解釈して形にする、デザイナーならではの姿勢を感じられました。

濵:

こうした専門家インタビューに、インスパイアされて、収集した兆しをもとに仮説やアイデアを作っていく場面では、いかに自由に発散できるかが重要でした。日々の業務の中で従来の延長やアウトプットの姿を想像し、制約をかけてしまうことで発想が狭まることがあります。しかし今回は、グッドパッチメンバーがダイキンデザインメンバーの思考を飛躍させる起爆剤となっていただけたので、アウトプットがより良くなったと考えています。

未来洞察プロジェクトを通してダイキンデザインの未来を考える

濵:

未来洞察プロジェクトを通じて、経営に紐づくアイデアをデザイナー自身が作っていく重要性をグループメンバー全員で体感することができました。

ダイキン工業が掲げているビジョンは「空気」と「環境」の新しい価値で、グローバルでの持続可能な社会の実現に貢献していくことです。ダイキンデザインのミッションは、デザイン思考と感性を活かして、ユーザー体験(UX)これまでダイキンデザインでは様々なUXを提案してきましたが、今回のプロジェクトで得た未来思考の観点を取り入れることで、ユーザーの皆様にもっと、より良い製品やサービスを提案していきたいです。

遠藤:

みなさんの前向きに楽しみながら取り組んでいただく姿勢に助けられました。こうした取り組みの拠り所のひとつは参加者のWillにあります。「どうなるか不安だけどとりあえずやってみよう」と思っていただけることが重要な第一歩です。

株式会社グッドパッチ